Streifenanbau

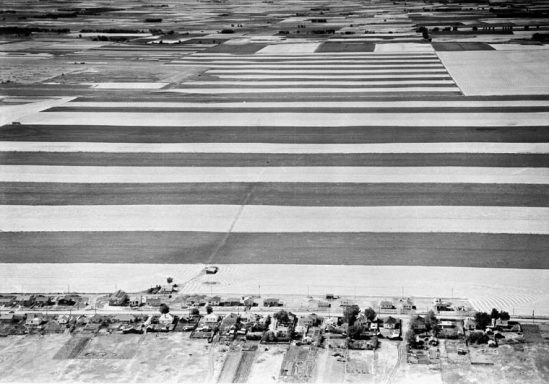

Streifenanbau in der Landwirtschaft – auch Streifenbewirtschaftung oder Streifenanbauverfahren genannt – bezeichnet den Anbau verschiedener Kulturpflanzen in parallelen, nebeneinander liegenden Streifen auf einem Feld. Dieses System steht im Gegensatz zum herkömmlichen großflächigen Monokulturanbau.

Beschreibung des Streifenanbaus

Beim Streifenanbau werden zwei oder mehr unterschiedliche Pflanzenarten (z. B. Weizen, Ackerbohnen, Mais, Luzerne) in schmalen Streifen von etwa 3 bis 24 Metern Breite auf demselben Feld angebaut. Diese Streifen können jährlich rotieren oder langfristig bestehen bleiben. Zwischenfrüchte und Blühstreifen können ebenfalls integriert werden.

Das Ziel ist, durch räumliche Vielfalt ökologische und agronomische Vorteile zu erzielen, ähnlich wie im Mischanbau, jedoch maschinell besser bewirtschaftbar.

Landwirtschaftliche Bedeutung

Ertragsstabilität und Risikostreuung:

Unterschiedliche Kulturen reagieren verschieden auf Witterung, Schädlinge oder Krankheiten.

Streifenanbau mindert Ertragsausfälle durch „Diversifizierung“ des Bestands.

Pflanzengesundheit:

Schädlinge und Krankheiten breiten sich weniger effizient über Artgrenzen hinweg aus.

Weniger Bedarf an Pflanzenschutzmitteln.

Effizientere Nährstoffnutzung:

Kombinationen von Kulturen mit unterschiedlichem Nährstoffbedarf können Synergien nutzen (z. B. Leguminosen mit Getreide).

Maschinelle Bearbeitung:

Streifenanbau ist mit moderner GPS-gesteuerter Landtechnik realisierbar, wodurch der Arbeitsaufwand begrenzt bleibt.

Ökologische Bedeutung

Förderung der Biodiversität:

Verschiedene Pflanzenarten bieten Lebensräume für unterschiedliche Insekten, Vögel und Kleintiere.

Blühstreifen oder kleinkörnige Kulturen erhöhen die Artenvielfalt.

Erosionsschutz:

Quer zur Hangrichtung angelegte Streifen bremsen Wind und Wasser, verringern Bodenabtrag und fördern Humusaufbau.

Verringerung von Nährstoffausträgen:

Weniger Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz reduziert Auswaschung ins Grundwasser und Einträge in Oberflächengewässer.

Klimaanpassung und Resilienz:

Vielfältige Bestände puffern Klimaextreme besser ab als Monokulturen.

"Das Ziel des Projektes Streifenanbaus ist, die Vorteile für die Artenvielfalt (Insekten, Vögel) und ihre Funktionen (reduzierter Schädlingsbefall, erhöhte Bestäubungserfolge) zu quantifizieren. Dazu wurden auf elf Praxisbetrieben jeweils eine Fläche mit Streifen von Raps und einem Getreide sowie als Vergleich jeweils eine Fläche reiner Raps und eine Fläche mit dem entsprechenden Getreide angelegt. Das Presseecho auf dieses kleine Projekt sowohl in der landwirtschaftlichen Fachpresse als auch in den Tagesmedien ist schon bisher bemerkenswert. Eine gezielte Verbreitung der Ergebnisse wird zu weiteren Presseberichten führen. Die wichtigsten Ergebnisse: Auf Streifenflächen wurden die meisten Vögel und die meisten Vogelarten beobachtet. Signifikant und ungefähr doppelt so viele Exemplare und Arten wie im Getreide, und etwas mehr, aber nicht signifikant mehr als im Raps. Dieses Gesamtergebnis gilt auch für zwei unterschiedliche Erhebungszeiträume. Insektenfressende Vögel wurden doppelt so oft auf der Streifenfläche beobachtet wie in den Reinkulturen (signifikant). Streifenflächen haben doppelt so viele Lerchenbeobachtungen wie Rapsfelder (nicht signifikant), Weizenstreifen heben die Rapsflächen (= Rapsstreifen) hinsichtlich der Lerchenbeobachtung auf das Getreideniveau. Bei Bodenbrütern konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Anbauvarianten beobachtet werden. Für die drei letztgenannten Gruppen wurde auch nachgewiesen, dass die Zahl der beobachteten Vögel mit der Zahl der gefangenen Arthropoden ansteigt. In der Tendenz zeigt sich hier, dass der Streifenanbau die Vorzüge von Raps und Getreide für die Vogelarten kombiniert und damit pro Fläche mehr Arten und Exemplare im Streifenanbau beobachtet werden können als im Raps oder Getreide. Anfang Juli sind im Weizenstreifen jeweils signifikant mehr Bodenarthropoden, also Laufkäfer-, Kurzflügelkäfer- und Spinnenarten, als im reinen Weizen. Über alle drei Gruppen sind es ca. 30% mehr Arten im Streifen. Damit kommt der Weizen auf eine Artenvielfalt wie die Rapsflächen. Wichtig ist dabei, dass diese Vielfalt im gesamtem Weizenstreifen gleich hoch ist und nicht nur am Rand zum Raps. Im Umkehrschluss ergab sich aber auch, dass im Raps keine Effekte bei diesen Artengruppen gefunden wurden - weder positiv noch negativ. Die Individuenzahl ist zu beiden Erhebungszeitpunkten bei fast jeder der drei Untergruppen im Streifen – und oftmals signifikant – höher als in der entsprechenden Reinkultur, mit Ausnahme der Laufkäfer im Juli im Weizen. Sowohl im Streifenanbau als auch in den Reinkulturen konnten ähnlich viele Wanzen- (Heteroptera) und Käferarten (Coleoptera) – also fliegende Insekten ohne bestäubende Insekten wie Wildbienen – gefunden werden. Auch bei der Individuenzahl dieser beiden Artengruppen waren zwischen der jeweiligen Kultur im Streifen- bzw. im Reinanbau keine substanziellen Unterschiede zu finden. Die Anzahl der gefundenen Rapsglanzkäfer-Larven unterscheidet sich laut dieser Studie nicht signifikant zwischen Reinkultur und Streifenanbau. Ebenfalls konnte kein signifikanter Unterschied zwischen der Anzahl parasitierter Rapsglanzkäfer-Larven durch Schlupfwesen und jenen ohne Befall gefunden werden. Es wurde festgestellt, dass der Anteil abgefressener Halme in der Rapsreinkultur niedriger war als im Rapsstreifen. Dieser Nachteil des Streifenanbaus ist unserer Meinung nach überraschend. Sowohl bezüglich Vorkommen als auch Prädation von Bodenarthropoden an Läusen in Weizen und gezielten Prädationsexperimenten konnte Raps und Weizen kein substanzieller Effekt des Streifenanbaus gefunden werden. Allerdings waren sowohl die Befallsstärke (0,28 Blattläusen pro Halm) als auch die Befallshäufigkeit mit Läusen (9% der Halme) so gering, dass messbare, substanzielle Effekte kaum erwartet werden können. 5 Nolte hat die Auswertung der gesammelten Unkrautdaten aus Zeitgründen in seiner Masterarbeit nicht wie geplant vornehmen können. Die Ergebnisse zu den übrigen Teilen seiner Masterarbeit sind aber bereits hier im Bericht eingeflossen und in den Anlagen zu diesem Bericht dargestellt. Nolte plant die Masterarbeit Mitte August an der Universität Göttingen abzugeben. Ergebnisse der geplanten Masterarbeit von A. Weißmann zu Bestäubern wie z.B. Wildbienen, parasitoiden Insekten und Fledermäusen liegen bisher nicht vor. Die Datenerhebungen sind jedoch erfolgt und ein umfangreiches Proposal der Arbeit ist dem Bericht als Anlage angehängt. Ein Abgabetermin für die Arbeit ist aber noch nicht fixiert. Die Befragung der Landwirte ergab insbesondere, dass ein Drittel der Landwirte Ertragsverluste bis 5% in Raps und Getreide durch den Streifenanbau erwarten, zusätzliche Arbeits- und Maschinenkosten von bis zu 100 €/ha im Raps und bis zu 150 €/ha im Getreide. Vorfruchtverluste durch einen einjährigen Anbau wurden von den meisten Landwirten je Hektar Streifenanbaufläche mit unter 30 €/ha angegeben. Grob zusammengefasst bedeutet das, dass etliche Landwirte Kosten für den Streifenanbau von bis zu 250 €/ha und Jahr angeben. Allerdings bedeutet es auch, dass der Streifenanbau für mehr als die Hälfte der befragten Landwirte nach eigenen Angaben mit über 250 €/ha recht teuer ist. Der geplante Versuch einer streifenförmigen Ertragserfassung auf zwei der Betriebe ist aus softwaretechnischen Gründen und mangelnder Anwendererfahrung mit der Software leider gescheitert. Die Studie war zudem sicherlich eine wichtige Hilfe für G. Breustedt, um zusammen mit Dr. D. Gabriel vom Julius-Kühn-Institut der Ressortforschung des Bundes eine Forschungsförderung für ein Nachfolgeprojekt über zwei Jahre Raps-Weizen-Streifenanbau von der Landwirtschaftlichen Rentenbank zu erhalten. Die Förderung hat einen Umfang von über 400.000 €. Das Projekt beginnt mit der Aussaat 2021 auf 12 bis 15 Praxisbetrieben. Als Ergebnis der Studie lässt sich festhalten, dass Streifenanbau von Raps und Getreide ein Baustein für den modernen Ackerbau sein kann, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Wichtige Maßnahmen wie Blühstreifen, Brachen und mehr dauerhafte Grasrand- und Gehölzstrukturen kann der Streifenanbau nicht ersetzen, aber sehr wohl ergänzen. Zudem sind weitere Kombinationen von Kulturpflanzen über Raps und ein Getreide hinaus denkbar mit höherem Nutzen für die Artenvielfalt." (DBU-Abschlussbericht-AZ-34725_01-Hauptbericht.pdf S.5 uns 6)